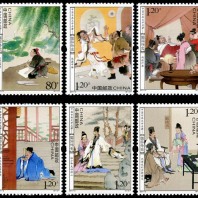

普25 孫中山像加蓋“暫作柒分”郵票

摘要:但至同年12月1日,國內平信郵資再度改為1角6分,其他尚未加蓋的各地區,沒有再加蓋。數字的字體較小,位置略高,與「作」「分」2字相齊。

1941年(民國30年)11月1日國內郵資調整,各地互寄平信郵資每20公分由8分改為1角5分,當時1角5分票庫存不多,于是將存量較多之8分郵票提出一部分照以前加蓋「暫作3分」例:就地加蓋「暫作7分」字樣,備搭配8分郵票售用。但至同年12月1日,國內平信郵資再度改為1角6分,其他尚未加蓋的各地區,沒有再加蓋。數字的字體較小,位置略高,與「作」「分」2字相齊。

(一)東川加蓋

發行日期:1941.11(民國30年)

中華改版、“7”字較瘦,低于“作”、“分”。

加蓋全張枚數:200(20x10)

4號楷體鉛字加蓋黑色,阿拉伯數字筆劃較細,地位偏下。

(二)江西加蓋

發行日期:1941.11(民國30年)

大東實鈕版

加蓋全張枚數:100(10x10);200(20x10)

4號宋體鉛字加蓋黑色,阿拉伯數字字體較小,地位略高,與「作」「分」2字相齊。

加蓋:各區郵政管理局

(三)福建加蓋

發行日期:1941.11(民國30年)

1、中華原版;2、大東實鈕版

加蓋全張枚數:200(2x10x10)

5號宋體鉛字加蓋黑色,數字「7」字之地位偏下,字體較小。

加蓋:各區郵政管理局

(四)浙江加蓋

發行日期:1941.11(民國30年)

1、大東實鈕版;2、大東空鈕版

加蓋全張枚數:100(4x5x5)

4號楷體鉛字加蓋黑字,數字「7」粗大,地位較高,與「作」「分」2字相齊。

加蓋:各區郵政管理局

熱門推薦:

普56 上海大東版飛雁圖基數郵票

普56 上海大東版飛雁圖基數郵票

普50 上海大東一版孫中山像金圓郵票

普50 上海大東一版孫中山像金圓郵票

普43 上海大東一版孫中山像郵票

普43 上海大東一版孫中山像郵票

普11 倫敦一版孫中山像郵票

普11 倫敦一版孫中山像郵票

普8 北京二版帆船、農獲、牌坊郵票

普8 北京二版帆船、農獲、牌坊郵票

普38 偽華北票改作“國幣”郵票

普38 偽華北票改作“國幣”郵票

普9 北京一版帆船加蓋“暫作”改值郵票

普9 北京一版帆船加蓋“暫作”改值郵票

相關閱讀

視覺焦點

-

“倫敦二版”俗稱雙票。 1分,橘黃,出現一種變體票:“中”字下的第二條橫線完整。 P.S. 從印制版別上看,第一版應為“雙圈”票,第二版才為“單圈”票;從發售時間上區分,“單圈”票在先,“雙圈”票在后。

-

1949年,中華郵政發行。面值1分(黃綠)、2分(桔)、4分(藍綠)、10分(紫)、16分(桔紅)、20分(藍)、50分(棕)、100分(淺藍)、500分(紅)。重慶華南印刷廠承印。 2分,桔黃,出現一種變體票:橫縫及頂邊漏齒。

-

0.5分,灰棕。薄紙出現一種變體票 :橫雙連中縫漏齒。 1分,桔黃。 2分,草綠。 3分,藍綠。 4分,橄綠。 5分,玫紫。 8分,桔紅。 15分,深藍。 20分,棕紅。 30分,紫棕。 1元,褐、桔棕。 20元,藍、紫。

-

1942年10月9日郵政總局通知各區政管理局及辦事處,因收支不能相抵,虧損甚多,奉準于郵資之外,加收附加費,要求各區將庫存中信版1角6分票加蓋“國內平信附加已付”字樣備用。原定自1942年11月1日起施行,平信附加費為1元。

-

,5號宋字加蓋于清代蟠龍無水印票。3分:25(5*5);1元、2元、5元均為48(8*6)。上海郵政供應股。此項加蓋票,因加蓋文字不妥遭到反對,僅在福州郵局售出3分、1元、2元、5元以上4種,隨即停售。其余11種,均未發行。

-

黑字0.5分,棕,出現兩種變體票:倒蓋、復蓋。 紅字2分,深綠,出現兩種變體票:橫雙連中縫漏齒、直雙連中縫漏齒。全套自半分至5圓共15枚,發交各地售用。