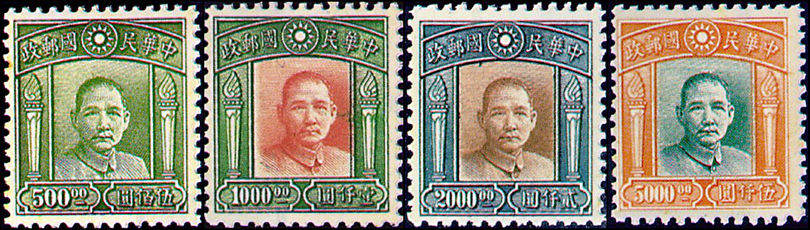

普44 倫敦四版孫中山像郵票

摘要: 1947年,中華郵政發(fā)行。面值500元(橄綠)、1000元(綠與紅)、2000元、5000元。英國(guó)倫敦德納羅公司承印。 此版式票仍以國(guó)父像為主圖,圖案格式為左右兩旁邊框改繪火炬,通稱(chēng)“火炬式”。

1947年,中華郵政發(fā)行。全套共4枚。面值500元(橄綠)、1000元(綠與紅)、2000元(藍(lán)與紅棕)、5000元(桔紅與黑)。齒孔度數(shù)為11.5-12.5。凹版印刷。英國(guó)倫敦德納羅公司承印。

發(fā)行日期:1947.5(民國(guó)36年)

齒孔度數(shù):11.5-12.5

印刷版別:雕刻版

圖幅:20x22.5

全張枚數(shù):200(10x20)

印刷:英國(guó)倫敦德納羅公司

此版式票仍以國(guó)父像為主圖,圖案格式為左右兩旁邊框改繪火炬,通稱(chēng)“火炬式”。

熱門(mén)推薦:

普53 上海大東二版孫中山像金圓郵票

普53 上海大東二版孫中山像金圓郵票

普52 印花稅票改作“金圓”郵票

普52 印花稅票改作“金圓”郵票

普12 倫敦二版孫中山像郵票

普12 倫敦二版孫中山像郵票

普25 孫中山像加蓋“暫作柒分”郵票

普25 孫中山像加蓋“暫作柒分”郵票

普42 孫中山像烈士像加蓋“國(guó)幣”改值郵票

普42 孫中山像烈士像加蓋“國(guó)幣”改值郵票

普4 加蓋大“國(guó)”字“中華民國(guó)”郵票

普4 加蓋大“國(guó)”字“中華民國(guó)”郵票

普36 郵政儲(chǔ)金圖郵票

普36 郵政儲(chǔ)金圖郵票

普27 孫中山像及烈士像“改作肆角”郵票

普27 孫中山像及烈士像“改作肆角”郵票

相關(guān)閱讀

視覺(jué)焦點(diǎn)

-

1949年,中華郵政發(fā)行。上海大東書(shū)局承印。大東1版與2版除齒孔不同外,其版式顯著不同處為:大東一版「國(guó)」字之一點(diǎn),在橫地右邊,與橫相連。大東2版「國(guó)」字之一點(diǎn),在1橫的上邊,與橫及上端相連。

-

0.5分,深褐; 1分,桔黃; 2.5分,玫紫; 4分,藍(lán)灰; 15分,棕紫; 30分,棕紫,出現(xiàn)一種變體票:橫雙連直縫漏齒; 北平版票齒孔為14度,香港版雖亦有14度票,但極少見(jiàn),一般均屬12.5度之中齒票。

-

1分及2分郵票需用特多,造冊(cè)處加蓋的票已經(jīng)不足以使用,另將倫敦版蟠龍票交由上海商務(wù)印書(shū)館加蓋,也用宋體字,但“國(guó)”字大,通稱(chēng)“加蓋大國(guó)字”。

-

1942年10月9日郵政總局通知各區(qū)政管理局及辦事處,因收支不能相抵,虧損甚多,奉準(zhǔn)于郵資之外,加收附加費(fèi),要求各區(qū)將庫(kù)存中信版1角6分票加蓋“國(guó)內(nèi)平信附加已付”字樣備用。原定自1942年11月1日起施行,平信附加費(fèi)為1元。

-

1938.11.11,雕刻版,P12.5,19.5mm*23mm,50,[P]香港中華書(shū)局。 1939,P12.5,梳式齒和線式齒兩種。最初由香港中華書(shū)局以雕刻凹版雙套色印制3種,以國(guó)父像為中心圖案。國(guó)徽兩旁雙橫線內(nèi)為空白,通稱(chēng)“空框”。

-

1948年,中華郵政郵資大幅度上漲,各版孫中山像郵票面值已不適合使用,于是便在這些郵票上加蓋高額“國(guó)幣”面值售用。上海大業(yè)印刷公司加蓋。

熱文排行

普50 上海大東一版孫中山像金圓郵票

1949年,中華郵政發(fā)行。面值1元(桔)、10元(綠)、20元(紫棕)、50元(墨綠)、100元(桔棕)、200元(桔紅)、500元(枚紫)、800元(玫紅)、1000元(藍(lán))。上海大東書(shū)局承印。

普60 重慶華南版孫中山像基數(shù)郵票

1949年,中華郵政發(fā)行。面值1分(黃綠)、2分(桔)、4分(藍(lán)綠)、10分(紫)、16分(桔紅)、20分(藍(lán))、50分(棕)、100分(淺藍(lán))、500分(紅)。重慶華南印刷廠承印。 2分,桔黃,出現(xiàn)一種變體票:橫縫及頂邊漏齒。

.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,h_198,w_198/format,jpg/quality,q_95)